Схемы присоединения систем горячего водоснабжения к тепловым сетям

Системы горячего водоснабжения можно присоединять непосредственно (в открытых системах теплоснабжения) или независимо через водонагреватели (в закрытых системах теплоснабжения). Вид системы теплоснабжения (открытая или закрытая) определяется при проектировании, а выбор той или иной системы определяют технико-экономическими показателями.

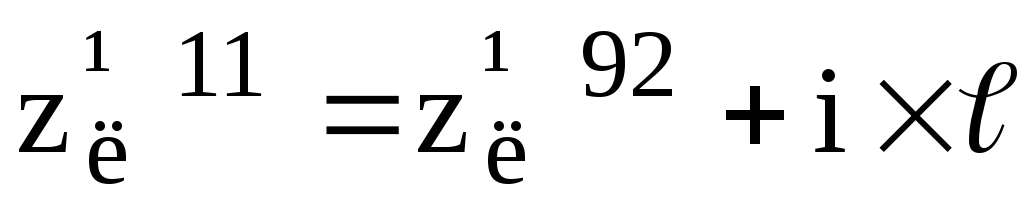

Непосредственное присоединение к подающему и обратному трубопроводам (а). Горячая вода требуемой температуры подготавливается смешением ее с помощью терморегулятора из подающего и обратного трубопроводов. В терморегуляторе давление воды, поступающей из подающего трубопровода, дросселируется до давления обратного трубопровода (а ее количество зависит от температуры воды в обратном трубопроводе). В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»температуру нагреваемой воды на выходе водоподогревателя в систему горячего водоснабжения следует принимать равной 60 оС. Поэтому при температуре в обратном трубопроводе выше 60

При независимом присоединении системы отопления (6) утечки восполняются из системы горячего водоснабжения после узла смещения. При давлении в обратном трубопроводе тепловой сети, недостаточном для подачи воды в систему горячего водоснабжения, устанавливают регулятор давления (подпора) при достаточном общем напоре или повысительный насос, который одновременно может являться циркуляционным. Циркуляция может осуществляться с помощью дроссельных шайб, устанавливаемых на обратном трубопроводе отопительной системы (зимний режим) и на циркуляционном трубопроводе (летний режим). При наличии регулятора давления (подпора) дроссельную шайбу для зимнего режима не устанавливают.

Непосредственное присоединение системы горячего водоснабжения (открытая схема)

а — к подающему и обратному; б — к подающему и обратному трубопроводам при независимом присоединении системы отопления;

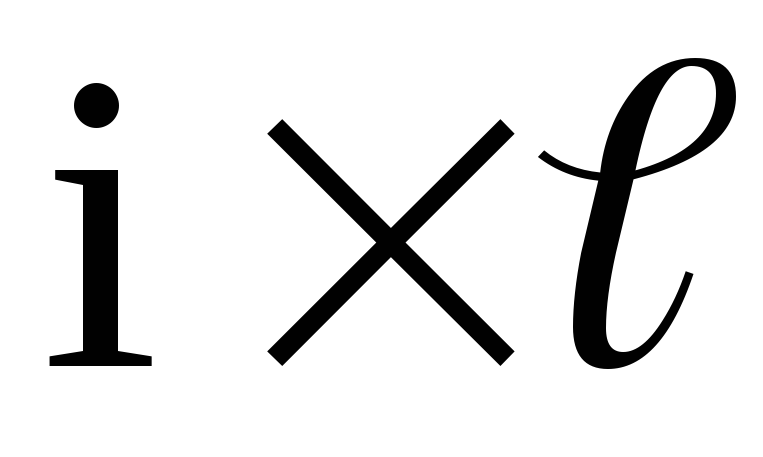

в — к обратному трубопроводу; г — к подающему трубопроводу;

1 — грязевик; 2 — регулятор температуры смешан¬ной воды; 3 — датчик температуры регулятора; 4 — водоразборный стояк;

5 — циркуляционный трубопровод; 6 — элеватор системы отопления; 7 — повысительно- циркуляционный насос;

8 — трубопровод подпиточной воды; 9 — водонагреватель отопления; 10 — циркуляционный насос системы отопления;

11 — дроссельная шайба; 12 — водонагреватель горячего водоснабжения; РР — регулятор расхода; РД — регулятор давления

Непосредственное присоединение к обратному трубопроводу показано на рис в. При значительном расходе воды на горячее водоснабжение, р > 0,3 , систему горячего водоснабжения присоединяют только к обратному трубопроводу, а догрев воды до нормативной температуры производят в водонагревателе. Такое присоединение позволяет снизить разрегулировку системы отопления, так как величина водоразбора не будет влиять на расход воды в отопительной системе.

Непосредственное присоединение к подающему трубопроводу показано на рис. г. При таком присоединении часть воды забирается из городского водопровода, подогревается в водонагревателе, затем смешивается с помощью регулятора с водой, забираемой из подающего трубопровода сети. Назначение схемы — снизить расход воды на горячее водоснабжение на ТЭЦ. Однако при этом теряется основное преимущество системы с непосредственным водоразбором — защита системы от внутренней коррозии. Добавка водопроводной воды вызовет коррозию системы горячего водоснабжения зданий. По этой причине систему горячего водоснабжения нельзя для обеспечения циркуляции в ней присоединить к обратному трубопроводу, так как это приведет к коррозии трубопроводов тепловой сети.

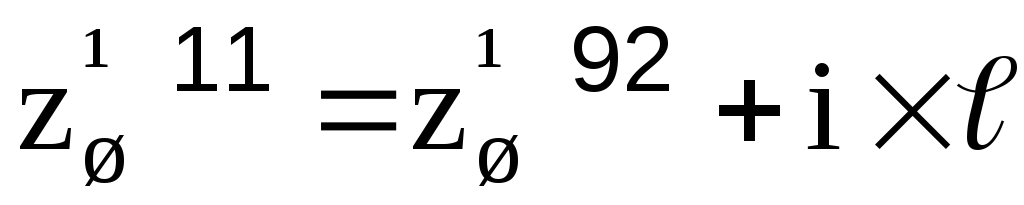

Независимое присоединение с включением водонагревателя горячего водоснабжения по параллельной схеме. Греющий теплоноситель (сетевая вода) разветвляется на два параллельных потока: один поступает в водонагреватель, другой — в систему отопления. Поэтому такое включение называют параллельным. Параллельная схема применяется при очень малых тепловых нагрузках горячего водоснабжения по отношению к отоплению (р м < 0,2) или очень больших (р > 1,0).

Включение водонагревателя горячего водоснабжения по параллельной схеме

1 — грязевик; 2 — водонагреватель; 3 — регулятор температуры нагреваемой воды;

4 — циркуляционный насос; 5 — разводящий трубопровод; 6 — водоразборный стояк;

7 — циркуляционный стояк; 8 — циркуляционный трубопровод; 9 — система отопления;

10 — регулятор постоянства расхода; 11 — элеватор

При отсутствии баков-аккумуляторов вследствие неравномерности потребления горячей воды наблюдаются значительные колебания расхода сетевой воды, что сказывается на параллельно присоединенной системе отопления. Поэтому для стабилизации расхода воды в системе отопления перед ней устанавливают регулятор постоянства расхода.

Независимое присоединение с включением водонагревателя горячего водоснабжения по смешанной схеме. Греющий теплоноситель (сетевая вода) разветвляется на два параллельных потока: один поступает в водонагреватель II ступени, другой — в систему отопления. Из системы отопления сетевая вода поступает в водонагреватель I ступени. Нагреваемая водопроводная вода вначале поступает в I ступень, где она нагревается теплоносителем, поступившим из системы отопления и из водонагревателя II ступени, а затем во II ступень до нагрева до требуемой температуры.

Включение водонагревателя горячего водоснабжения по смешанной схеме

1 — грязевик; 2 — регулятор температуры; 3 — водонагреватель II ступени;

4 — регулятор расхода; 5 — разводящий трубопровод системы горячего водоснабжения;

6— циркуляционный трубопровод; 7 — циркуляционные насосы; 8 — система отоп¬ления;

9 — элеватор; 10 — водонагреватель I ступени

Поскольку один водонагреватель присоединен параллельно с системой отопления (II ступень), а другой последовательно, то такая схема называется смешанной. Смешанная схема применяется если р м =>0,2—1, если отпуск теплоты производится по отопительному графику или если системы отопления оборудованы элеваторами с регулируемым соплом. Смешанную схему также применяют при присоединении общественных зданий с вентиляционной нагрузкой, составляющей более 15% расхода теплоты на отопление. Здесь, как и в параллельной схеме, наблюдаются колебания в расходе сетевой воды в связи с неравномерностью потребления горячей воды. Поэтому для стабилизации расхода воды в системе отопления (при отсутствии на ней регуляторов отпуска теплоты) устанавливают регуляторы расхода.

Независимое присоединение с включением водонагревателей горячего водоснабжения по последовательной схеме.

Греющий теплоноситель (сетевая вода) проходит последовательно водонагреватель горячего водоснабжения II ступени, затем через систему отопления и далее водонагре ватель горячего водоснабжения I ступени. Нагреваемая водопроводная вода сначала поступает в I ступень, где она нагревается теплоносителем, поступающим по системе отопления, а затем во II ступень для догрева до требуемой температуры. Таким образом, оба водонагревателя горячего водоснабжения и система отопления соединены последовательно.

Последовательная схема применяется при значении рм = 0,2 — 1 и отпуске теплоты по суммарной нагрузке отопления и горячего водоснабжения (повышенный график). Отличительной особенностью последовательной схемы является постоянный расход сетевой воды в тепловом пункте, что дает возможность поддерживать стабильный гидравлический режим в тепловой сети. Заданный постоянный расход поддерживается регулятором расхода, который меняет расход сетевой воды на перемычке в зависимости от расхода на период горячего водоснабжения.

Включение водонагревателя горячего водоснабжение по последовательной схеме

1 — грязевик;,6 — регулятор температуры; 3 — водонагреватель II ступени; 4 — регулятор расхода;

5 — разводящий трубопровод системы горячего водоснабжения; 6 — циркуляционный трубопровод;

7 — система отопления; 8 — циркуляционные насосы; 9— элеватор; 10 — перемычки для летнего периода;

11 — водонагреватель I ступени

3. Проектирование системы горячего водоснабжения

3.1. Выбор системы горячего водоснабжения.

Для квартала жилой застройки предусмотрена централизованная закрытая система горячего водоснабжения с подогревом воды из холодного водопровода в скоростных водонагревателях, располагаемых в ЦТП, перегретой водой из тепловых сетей ([7], п. 4.2, п. 4.5).

Система горячего водоснабжения запроектирована с принудительной циркуляцией горячей воды ([1], п. 5.5, п. 5.6) и с секционными узлами ([1], п. 5.7).

Трубопроводы приняты из пластиковых материалов — полипропилен РN-6 -покрытыми теплоизоляцией ([2], п. 9.16, [7], п. 7.4, 8.1).

3.2. Проектирование внутриквартального горячего водоснабжения.

Внутриквартальный горячий водопровод запроектирован состоящей из магистральных подающих и циркуляционных трубопроводов для подачи веды (от ЦТП) к секционным узлам внутри зданий, водонагревателей и циркуляционно-повысительных насосов, расположенных в ЦТП, участка теплотрассы от городской теплосети к ЦТП.

Подающий и обратный трубопроводы проложены в непроходных каналах с уклоном в сторону спускных устройств, расположенных в нижних точках трассы ([7], п. 6.2, 6.6, 7.18). Трассировка сети выполнена по кратчайшему расстоянию вне проезжей части дорог с тупиковыми ответвлениями к отдельным зданиям ([3], п. 4.8).

Запорная арматура установлена в тепловых камерах ([7], п. 7.17):

— на ответвлениях к отдельным зданиям;

— на разветвлении магистральных трубопроводов;

— на подключении ЦТП к городской тепловой сети (см. рис. Пр.3)

4. Проектирование и расчет внутриквартальной сети хозяйственно-бытовой канализации

Выпуски внутренней хозяйственно-бытовой канализации объединены коллекторами внутриквартальной сети, проложенными вне проезжей части дорог по кратчайшему расстоянию к коллектору городской канализации по уклону местности (Рис. Пр.1).

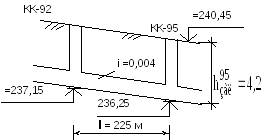

Расчет канализационного коллектора 1- КК92 представлен в таблице 2, а его схема на рис. Пр. 4.

Проектирование коллектора выполнено при следующих условиях:

— заглубление в начальном колодце № 1 принято – 0,85 м;

— минимальный диаметр трубопроводов принят 150 мм;

— минимальный уклон для участков dУ = 150 мм составляет 0,008, для участков dУ = 200 мм – 0,007;

— уклоны участков назначаются так, чтобы скорость движения сточной жидкости была не менее 0,7 м/с, а наполнение – не более 0,6;

— в рассматриваемом примере диаметр трубопроводов принят 150 мм;

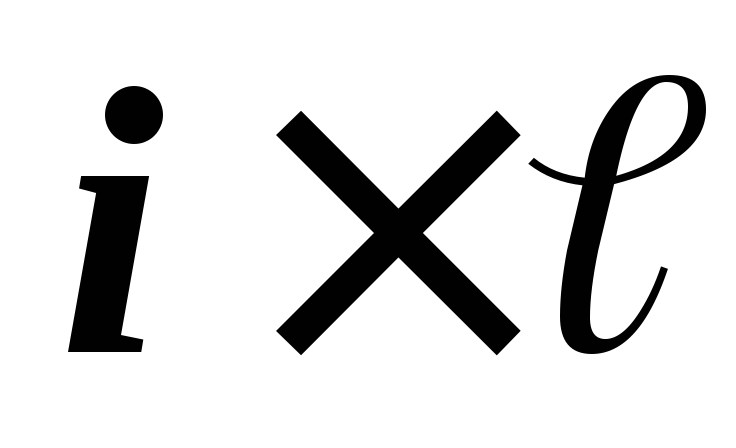

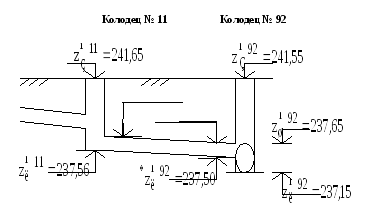

— перепад в колодце № 11 обусловлен примыканием внутриквартального коллектора к городской канализации в колодце № 92.

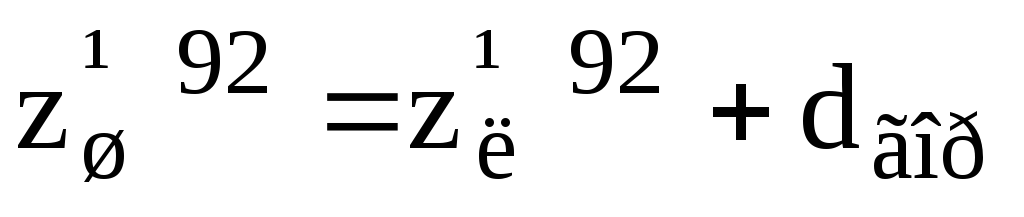

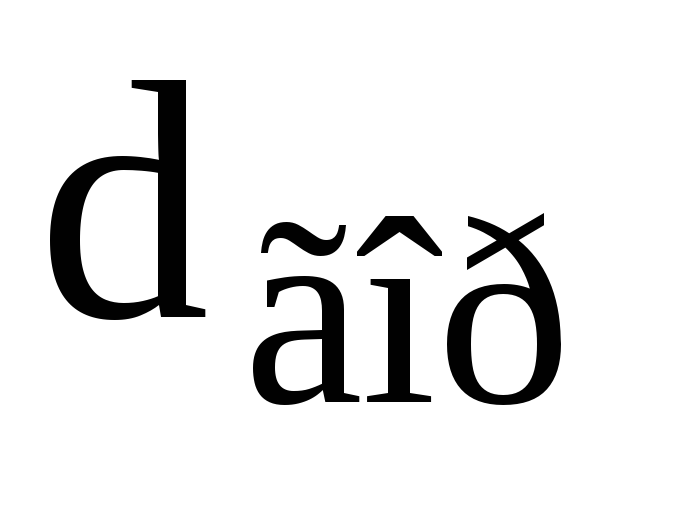

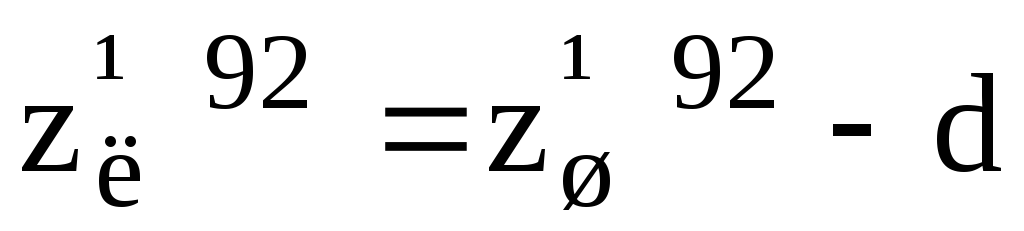

О пределение

отметки лотка городского канализационного

коллектора в колодце № 92:

пределение

отметки лотка городского канализационного

коллектора в колодце № 92:

Отметка лотка в колодце КК-95

=

240,45–4,2 = 236,25 м,

=

240,45–4,2 = 236,25 м,

где  =

4,2 м – глубина заложения городского

канализационного коллектора в в колодце

КК95 (по. заданию).

=

4,2 м – глубина заложения городского

канализационного коллектора в в колодце

КК95 (по. заданию).

Отметка лотка городского коллектора в колодце КК92 на расстоянии 225 м от колодца КК95.

=

236,25 + 0,004 × 225 = 237,15 м

=

236,25 + 0,004 × 225 = 237,15 м

Определение отметок на участке 11– КК92 внутриквартального канализационного коллектора:

Отметка шелыги городского коллектора в колодце № 92 равна

=237,15+0,5=237,

65 м

=237,15+0,5=237,

65 м

где  —

диаметр городского канализационного

коллектора, м (по заданию)

—

диаметр городского канализационного

коллектора, м (по заданию)

Поскольку канализационный коллектор внутриквартальной сети подключен к городской сети по отметкам шелыг, то отметки шелыги внутриквартальной сети в колодце № 92 равна 237.65 м.

Отметка лотка коллектора внутриквартальной сети канализации в колодце № 92:

=

237,65 – 0,15 =237,50 м,

=

237,65 – 0,15 =237,50 м,

где  –

диаметр внутриквартального коллектора,

м (табл. 2).

–

диаметр внутриквартального коллектора,

м (табл. 2).

Отметка лотка в начале участка 11 – КК92:

=

237,50 + 0,06 = 237,56 м,

=

237,50 + 0,06 = 237,56 м,

где  – падение на длине участка 11 – 92 (табл.

2).

– падение на длине участка 11 – 92 (табл.

2).

Отметка шелыги в начале участка 11 – 92:

=

237,65 + 0,06 = 237,71 м,

=

237,65 + 0,06 = 237,71 м,

.

где  – падение на длине участка 11 – 92 (табл.

2)

– падение на длине участка 11 – 92 (табл.

2)

Таблица 2.

Гидравлический расчёт канализационного коллектора. Робщ=0,0193 α=0,3 л/с, qст=1,6 л/с

Обознач. участка | Длина участка, l м | Количеств приборов, N | NРобщ | | Расход qобщ,л/с | Расход qст,л/с | Діаметр d ,мм | Уклон i | Скорость v, ,м/с | Наполнение h/d |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

1-2 | 21,5 | 108 | 2,08 | 1,46 | 2,19 | 3,79 | 150 | 0,012 | 0,71 | 0,36 |

2-3 | 17,0 | 216 | 4,17 | 2,26 | 3,39 | 4,99 | 150 | 0,012 | 0,76 | 0,41 |

3-4 | 21,5 | 324 | 6,25 | 2,97 | 4,46 | 6,06 | 150 | 0,012 | 0,79 | 0,46 |

4-5 | 26,0 | 432 | 8,34 | 3,62 | 5,43 | 7,03 | 150 | 0,012 | 0,82 | 0,47 |

5-6 | 26,0 | 432 | 8,34 | 3,62 | 5,43 | 7,03 | 150 | 0,012 | 0,82 | 0,47 |

6-7 | 26,0 | 432 | 8,34 | 3,62 | 5,43 | 7,03 | 150 | 0,012 | 0,82 | 0,47 |

7-8 | 21,5 | 540 | 10,42 | 4,24 | 6,36 | 7,96 | 150 | 0,012 | 0,84 | 0,54 |

8-9 | 17,0 | 648 | 12,51 | 4,85 | 7,28 | 8,88 | 150 | 0,012 | 0,86 | 0,57 |

9-10 | 21,5 | 756 | 14,59 | 5,43 | 8,15 | 8,88 | 150 | 0,012 | 0,86 | 0,57 |

10-11 | 23,0 | 864 | 16,68 | 6,01 | 9,02 | 9,02 | 150 | 0,012 | 0,87 | 0,58 |

11-92 | 5,0 | 864 | 16,68 | 6,01 | 9,02 | 9,02 | 150 | 0,012 | 0,87 | 0,58 |

Дополнения к таблице 2 точках пересечений (2*, 4*, 8*) | ||||||||||

2-2* | 8,5 | 108 | 4,17 | 2,26 | 3,39 | 4,99 | 150 | 0,012 | 0,76 | 0,41 |

4-4* | 23,0 | 432 | 8,34 | 3,62 | 5,43 | 7,03 | 150 | 0,012 | 0,82 | 0,47 |

8-8* | 8,5 | 648 | 12,51 | 4,85 | 7,28 | 8,88 | 150 | 0,012 | 0,86 | 0,57 |

Централизованные системы горячего водоснабжения — Мегаобучалка

Отличительной чертой централизованного горячего водоснабжения является непрерывное поступление горячей воды к водоразборным приборам. В современных системах теплоснабжения набольшее распространение получило приготовление горячей воды в местных или центральных тепловых пунктах, из которых вода поступает в системы горячего водоснабжения.

Рис. 3.1. Тупиковая схема горячего водоснабжения с верхней разводкой и баком-аккумулятором: 1 – водопроводная вода; 2 – секционный водонагреватель; 3 – верхний бак-аккумулятор с поплавковым краном; 4 – к водоразборным приборам; РТ – регулятор температуры;

t1, t2, tх – соответственно температура воды в подающем и обратном трубопроводах и холодной водопроводной

Горячее водоснабжение от МТП организуется главным образом при районном или квартальном теплоснабжении.

На предприятиях с постоянным и большим водоразбором, а также в небольших малоэтажных жилых домах с периодическим водоразбором распространены простые и дешевые тупиковые схемы с верхней разводкой и аккумулятором (рис. 3.1). Горячая вода в таких системах подготавливается заранее до начала водоразборов. Большой запас воды в аккумуляторе позволяет сохранять высокую температуру даже при продолжительных перерывах потребления воды.

В больших жилых зданиях с неравномерным потреблением горячей воды и без аккумулирования тупиковая разводка недопустима, так как продолжительное прекращение водоразбора может привести к недопустимому остыванию воды и необходимости ее слива. Остывание воды в разводящих трубопроводах предупреждается непрерывной или кратковременной естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя в местной системе.

Естественная циркуляция наиболее эффективна в системах с верхней разводкой, так как с устройством замкнутого контура (рис. 3.2) непрерывно действующая циркуляция возникает естественным путем. Естественное движение воды происходит за счет разной плотности горячей и остывшей воды. Обычно разность плотностей воды в системе бывает небольшой, поэтому необходимое циркуляционное давление обеспечивается тщательной тепловой изоляцией стояка 1 и прокладкой разводящих трубопроводов 3, 4, 5 без тепловой изоляции. В результате разность температур воды в контуре (на выходе из подогревателя и на входе в него) достигает максимального значения.

В зданиях с большими чердачными помещениями вместо воздухосборников целесообразно устанавливать баки-аккумуляторы.

Ввиду сравнительно малой величины естественного циркуляционного давления пределы применения естественной циркуляции ограничены. В зданиях с длиной разводящих трубопроводов, превышающей допустимые пределы, применяется принудительная циркуляция с помощью насосов. Она допускается в системах с нижней разводкой трубопроводов (рис. 3.3).

Системы горячего водоснабжения с непрерывной циркуляцией работают с постоянным подогревом воды, что является необходимым условием применения полотенцесушителей. Поэтому в жилых домах горячее водоснабжение должно проектироваться с циркуляцией и полотенцесушителями. Полотенцесушители размещаются в ванных комнатах и душевых помещениях на трубопроводах, в которых обеспечивается постоянное протекание горячей воды. Часто полотенцесушители присоединяются к циркуляционным стоякам.

Необходимость применения циркуляции определяется из условия обеспечения минимально допустимой температуры воды в наиболее удаленной и высокорасположенной точке водоразбора. При этом в жилых домах до пяти этажей без полотенцесушителей циркуляция воды должна предусматриваться только в подающих трубопроводах. В зданиях большей и любой этажности, но с полотенцесушителями на трубопроводах горячего водоснабжения, циркуляция должна предусматриваться в подающих трубопроводах и разводящих стояках одновременно.

Рис. 3.3. Схема горячего водоснабжения с нижней разводкой и принудительной циркуляцией: 1 – полотенцесушитель; 2, 3 – подающая и циркуляционная линии; 4 – секционный водонагреватель; 5 – водопровод; 6 – циркуляционный насос; В – водомер

Системы горячего водоснабжения с нижней разводкой и аккумулированием могут иметь только нижнее расположение баков-аккумуляторов (рис. 3.4). Нижние баки находятся под статическим давлением воды самой высокой точки водоразбора. Запас теплоты в баках создается при уменьшении или прекращении водоразбора, когда производительность насоса и подогревателя превышает нагрузку горячего водоснабжения. В такие периоды поступление холодной воды из водопровода в замкнутую систему уменьшается или полностью прекращается, а непрерывная работа подогревателя используется на накопление тепловой энергии в системе.

При отсутствии водоразбора вся горячая вода из подогревателя поступает в систему (на циркуляцию) и в бак, вытесняя из него холодную воду сверху вниз. Вытесняемая из бака вода смешивается с остывшей циркуляционной водой и вновь через подогреватель нагнетается в бак и в систему. При частичном водоразборе убыль воды в системе пополняется из водопровода, а поступление горячей воды в бак уменьшается на величину установившегося водоразбора. Такой процесс постепенного заполнения аккумулятора горячей водой называется зарядкой. Когда разбор горячей воды становится равным производительности зарядочного насоса и подогревателя, зарядка аккумулятора прекращается, и ввиду падения давления в циркуляционном трубопроводе обратный клапан закрывается, прекращая циркуляцию воды. При максимальном водоразборе, превышающем производительность установки, давление в разводящих трубопроводах становится меньше давления в водопроводе. Тогда под давлением холодной водопроводной воды недостающее количество горячей воды будет вытесняться в систему из бака снизу вверх, аккумулятор при этом разряжается.

Резкие колебания нагрузки горячего водоснабжения вызывают непрерывные смены процессов зарядки и разрядки, поэтому схемы с нижним расположением аккумуляторов должны быть полностью автоматизированы.

Схемы горячего водоснабжения с непосредственным водоразбором из тепловых сетей отличаются от рассмотренных тем, что в тепловых пунктах вместо подогревателей устанавливаются групповые смесители (рис. 3.5 и 3.6). Смесители предназначены для понижения температуры сетевой воды из подающего трубопровода подмешиванием более холодной воды, поступающей из системы отопления. Необходимая температура горячего водоразбора регулируется изменением подачи воды из подающего трубопровода с помощью регулятора температуры. Для устранения перетоков воды из подающего трубопровода в обратный на обратном трубопроводе устанавливается обратный клапан.

Для нормальной работы систем горячего водоснабжения необходимо, чтобы давление после смесителей было достаточным для поступления воды к самым высоким и удаленным точкам водоразбора. В теплое время года при водоразборе из подающей линии это давление должно быть обеспечено в точках а (рис. 3.5) при открытом вентиле 5, при водоразборе из обратной линии – в точках б при закрытом вентиле 5. В схеме на рис. 3.5 необходимое давление в точках а и б подбирается из условия свободного заполнения горячей водой бака-аккумулятора.

В схеме на рис. 3.6 циркуляция в летний и зимний периоды создается различным образом. Летом при водоразборе из подающей линии вентиль а закрывается. Так как большая разность давлений между подающей и обратной линиями вызывает излишнюю циркуляцию воды, то для поглощения избыточного циркуляционного давления поток воды направляется через летнюю шайбу путем закрытия вентиля б. В зимний период водоразбор производится одновременно из обоих трубопроводов или только из обратного, для этого вентиль а должен быть открытым. Для циркуляции воды в системе горячего водоснабжения необходимо, чтобы давление в точке в было меньше давления в точке г, что достигается установкой зимней шайбы. Для уменьшения гидравлического сопротивления циркуляционного трубопровода летняя шайба отключается и вся циркуляционная вода протекает по линии с открытым вентилем б.

Горячее водоснабжение по схеме на рис. 3.5 применяется в домах с большим и периодическим водоразбором, а без циркуляции используется там же, где и схема, показанная на рис. 3.1.

Подогреватели горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения обходятся значительно дороже смесителей. Но при непосредственном большом водоразборе из тепловых сетей затраты на подготовку подпиточной воды на тепловой станции и перекачку теплоносителя в сетях иногда превышает экономию, получаемую от замены подогревателей в тепловых пунктах смесительными приборами. Использование комбинированной схемы, показанной на рис. 3.7, дает ощутимую экономию расхода сетевой воды за счет добавки в местную систему водопроводной воды, нагреваемой в подогревателе обратной водой из системы отопления. Когда температура сетевой воды в обратном трубопроводе повышается до 70 оС, водоразбор из подающего трубопровода может быть полностью прекращен. В этом случае горячее водоснабжение целиком обеспечивается водопроводной водой, нагреваемой в теплообменнике. Эта схема по капитальным затратам дороже схем с непосредственным водоразбором, но позволяет сократить объем водоподготовки на 35 – 40% и расход электроэнергии на циркуляцию сетевой воды – на 20%.

Существуют различные схемы подключения стояков горячего водоснабжения. «Классическая» схема с циркуляционным стояком на каждый подающий стояк (рис. 3.8, а) отличается наибольшей металлоемкостью. В схеме с парнозакольцованными стояками (рис. 3.8, б) водоразрные приборы и полотенцесушители присоединяются к подающим и циркуляционным стоякам. По такой схеме в часы максимального водоразбора обa стояка являются подающими, в остальное время один из стояков выполняет функции циркуляционного. Переключение стояка с режима подачи на режим циркуляции осуществляется автоматическим устройством в тепловом пункте. Схема не получила распространения из-за плохого прогрева полотенцесушителей и пониженной температуры водоразбора из циркуляционного стояка при циркуляционном режиме работы. Общим недостатком схем а и б является небольшая скорость циркуляции воды, способствующая ускоренной коррозии полотенцесушителей.

В жилых домах к циркуляционному стояку можно присоединять несколько подающих стояков (рис. 3.8, в, г), пропорционально их числу увеличивается скорость воды в циркуляционном стояке. Схемы по металлозатратам более экономичны и при загрузке циркуляционных стояков полотенцесушителями коррозия полотенцесушителей несколько уменьшается.

В зданиях высотой более 50 м системы горячего водоснабжения должны быть разделены на зоны, так как при сохранении традиционных для зданий средней этажности схем циркуляции возникают трудности регулирования одинакового давления в водоразборных приборах различных этажей. Высота зон определяется по нормам проектирования внутреннего водопровода. В наиболее часто встречающихся схемах (рис. 3.9, а) каждая зона обеспечивается горячей водой от своего комплекта оборудования в МТП или ЦТП. Подобные схемы надежны, но имеют высокую начальную стоимость и большие эксплуатационные затраты.

При подаче горячей воды по общему подающему трубопроводу (рис. 3.9, б) давление в верхней зоне регулируется регулятором давления на циркуляционном стояке или подкачивающим насосом на подающем стояке. В нижней зоне необходимое давление контролируется установкой регулятора давления на подающем стояке. Недостатком такой схемы является сложность наладки режимов циркуляции при большой разнице давлений воды в зонах.

Наиболее перспективна схема горячего водоснабжения с естественной циркуляцией в пределах каждой зоны и подогревом воды в небольших подогревателях, установленных на подающих стояках. В этом случае горячая вода должна подаваться из ЦТП по тупиковой схеме.

ГВС от ЦТП рассчитывается для обслуживания 2 – 20 зданий. Групповые подогреватели (в закрытых системах теплоснабжения) и смесительные устройства (в открытых системах теплоснабжения) в ЦТП присоединяются к теплосетям по таким же схемам, как и в МТП. Из ЦТП горячая вода по квартальным сетям подается в МТП каждого здания в квартале. В МТП системы горячего водоснабжения зданий подающими и циркуляционными стояками врезаются в соответствующие трубопроводы, проложенные от ЦТП обычно в подвалах домов.

Рис. 3.9. Схема горячего водоснабжения зданий повышенной этажности:

а – раздельная; б – совместная

Наиболее серьезные недостатки группового приготовления горячей воды в ЦТП связаны с непосредственным присоединением стояков местных систем горячего водоснабжения к квартальным трубопроводам от ЦТП. Непосредственное присоединение создает большое число перемычек между подающим и циркуляционным трубопроводами, которое затрудняет равномерное распределение горячей воды по стоякам в здании и между зданиями. Ввиду неравенства гидравлического сопротивления ближних и дальних перемычек расходы воды по мере удаления зданий от ЦТП по перемычкам уменьшаются и иногда значительно. Для восстановления расчетных расходов горячей воды в каждом здании требуется установка в МТП дополнительной регулирующей арматуры, например, регуляторов расхода, шайб. Это, в свою очередь, усложняет наладку системы и ее обслуживание.

Стремление увеличить число обслуживаемых зданий и радиус действия ЦТП приводит также к существенному снижению температуры горячей воды у наиболее удаленных потребителей. Низкая температура воды способствует росту ее потребления за счет слива остывшей воды и сокращения расхода холодной воды на подмешивание к горячей воде. Для предупреждения значительного охлаждения и слива воды из системы наиболее удаленных зданий рекомендуется предусматривать в них дополнительную автономную циркуляцию воды с помощью местных циркуляционных насосов, которая одновременно повышает гидравлическую устойчивость горячего водоснабжения.

Исходя из отмеченных явлений, выбор группового приготовления горячей воды в каждом конкретном случае необходимо подтверждать технико-экономическим расчетом.

Централизованное горячее водоснабжение в системах с паровым теплоносителем применяется в основном в рабочих поселках, сельских населенных пунктах, имеющих собственные паровые котельные или получающих теплоту от ближайших производственных комплексов. Приготовление горячей воды производится либо на месте потребления, либо непосредственно в котельных. Водопроводная вода нагревается в секционных или емкостных пароводяных подогревателях поверхностного типа.

2.3. Примеры расчета систем горячего водоснабжения

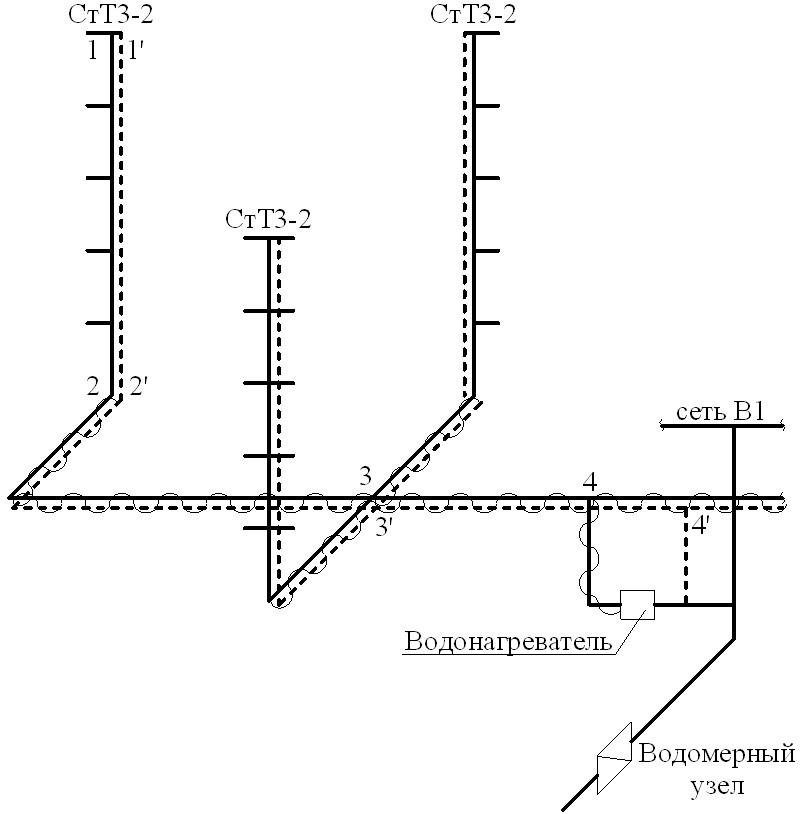

Пример 1. Рассчитать систему горячего водоснабжения пятиэтажного двухсекционного жилого дома. Сеть запроектирована на основании плана здания, приведенного в прил. 1, 2. Расчетная схема сети представлена на рис. 2.1 (аналогично схеме сети холодного водоснабжения).

В качестве теплоносителя используется перегретая вода из теплосети с параметрами tн = 120 °С и tк = 70 °С.

Данные по холодному водоснабжению принимаются из примера 1, приведенного в п. 1.7.

Система горячего водоснабжения принята централизованной с приготовлением горячей воды в скоростном водонагревателе с переменной производительностью с использованием теплоносителя из теплосети.

Схема сети горячего водоснабжения принята тупиковая с нижней разводкой магистралей (как и сеть холодного водопровода).

Поскольку потребление горячей воды неравномерно, то сеть принята с циркуляцией в магистрали и стояках.

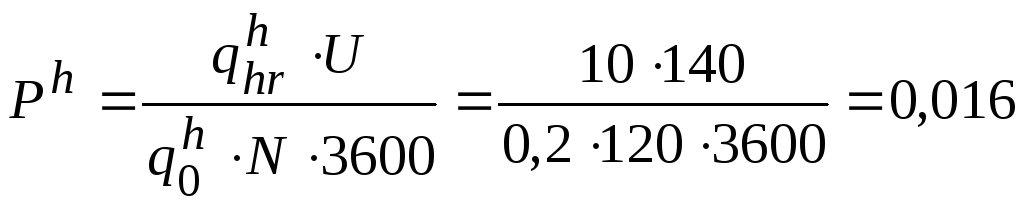

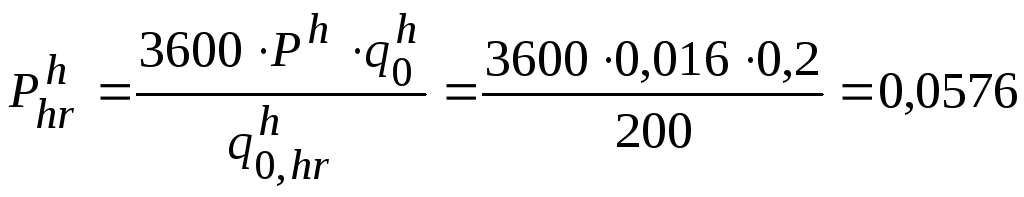

Определяются расчетные расходы горячей воды и тепла. Расходы горячей воды на участках сети определяются по формуле (2.1). Поскольку система обслуживает одинаковых потребителей, то величина Ph находится по формуле (2.3).

Здесь

величина  и

и  приняты по прил. 3 [ 1 ].

приняты по прил. 3 [ 1 ].

Величина  определяется по формуле (2.7)

определяется по формуле (2.7)

Величина , принята по прил. 3 [ 1 ].

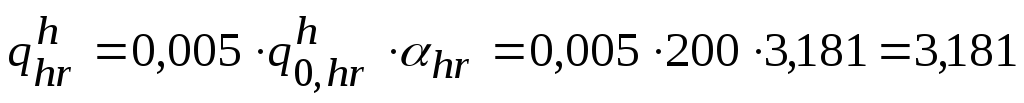

Максимальный часовой расход горячей воды определяется по формуле (2.5)

,

м3/ч

,

м3/ч

Величина  определена по табл.2 прил. 4 [ 1 ].

определена по табл.2 прил. 4 [ 1 ].

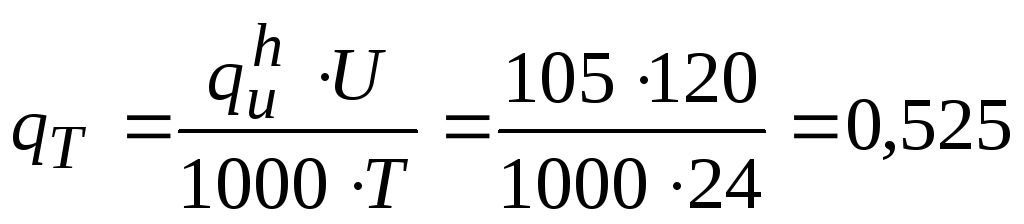

Средний часовой расход горячей воды определяется по формуле (2.8)

,

м3/ч

,

м3/ч

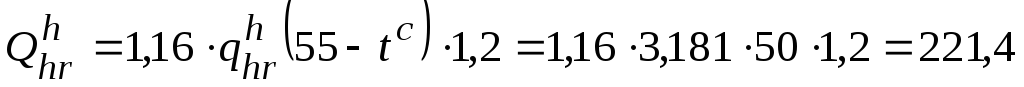

Максимальный часовой расход тепла определяется по формуле (2.11)

кВт

кВт

Рис. 2.1. Расчетная схема сети горячего водоснабжения

Таблица 2.3

Пример расчета сети горячего водоснабжения в режиме водоразбора.

Расчет-ный участок | Длина уч-ка, м | Число прибо-ров, N | Вероят-ность действия приборов, Р t | N*P | α | Расход одного прибора, qt0 л/с | Расчет-ный расход, q t л/с | Диаметр, d мм | Cкорость, V м/с | Удельная потеря напора, мм/пм | Потеря напора на участке, мм | Примечания |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

1-2 | 1,50 | 1 | 0,016 | 0,016 | 0,205 | 0,09 | 0,09 | 15 | 0,78 | 251 | 414 |

|

2-3 | 0,55 | 2 | 0,016 | 0,032 | 0,241 | 0,2 | 0,24 | 15 | 2,08 | 1999 | 1209 |

|

3-4 | 0,80 | 3 | 0,016 | 0,048 | 0,270 | 0,2 | 0,27 | 15 | 2,35 | 2530 | 2226 |

|

4-5 | 3,30 | 3 | 0,016 | 0,048 | 0,270 | 0,2 | 0,27 | 20 | 1,13 | 335 | 1216 |

|

5-6 | 2,80 | 6 | 0,016 | 0,096 | 0,338 | 0,2 | 0,34 | 20 | 1,42 | 532 | 1639 |

|

6-7 | 2,80 | 9 | 0,016 | 0,144 | 0,393 | 0,2 | 0,39 | 20 | 1,63 | 699 | 2153 |

|

7-8 | 2,80 | 12 | 0,016 | 0,192 | 0,441 | 0,2 | 0,44 | 20 | 1,84 | 890 | 2741 |

|

8-9 | 4,00 | 15 | 0,016 | 0,240 | 0,485 | 0,2 | 0,49 | 25 | 1,17 | 240 | 1152 | 12751 |

9-10 | 10,00 | 50 | 0,016 | 0,800 | 0,948 | 0,2 | 0,95 | 32 | 1,2 | 160 | 1920 |

|

10-вод | 13,00 | 120 | 0,016 | 1,920 | 1,402 | 0,2 | 1,40 | 40 | 1,34 | 156 | 2434 |

|

вод-сч | 7,00 | 162 | 0,013 | 2,106 | 1,479 | 0,3 | 2,22 | 40 | 2,1 | 392 | 3293 |

|

ввод | 10,00 | 162 | 0,013 | 2,106 | 1,479 | 0,3 | 2,22 | 50 | 1,05 | 56 | 728 | 21125 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11-12 | 3,30 | 6 | 0,016 | 0,096 | 0,338 | 0,2 | 0,34 | 20 | 0,91 | 145 | 526 |

|

12-13 | 2,80 | 12 | 0,016 | 0,192 | 0,441 | 0,2 | 0,44 | 20 | 1,19 | 250 | 770 |

|

13-14 | 2,80 | 18 | 0,016 | 0,288 | 0,524 | 0,2 | 0,52 | 20 | 1,44 | 360 | 1109 |

|

14-15 | 2,80 | 24 | 0,016 | 0,384 | 0,598 | 0,2 | 0,60 | 20 | 1,65 | 476 | 1466 |

|

15-9 | 4,00 | 30 | 0,016 | 0,480 | 0,665 | 0,2 | 0,67 | 20 | 1,84 | 593 | 2846 | 6718 |

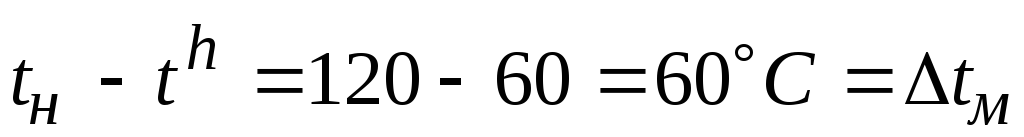

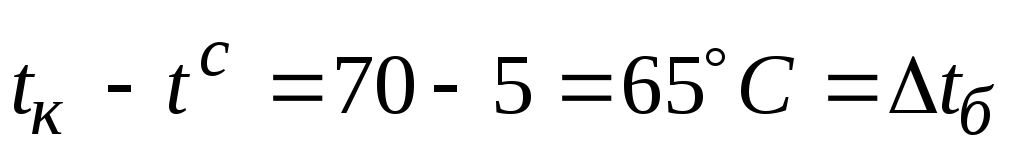

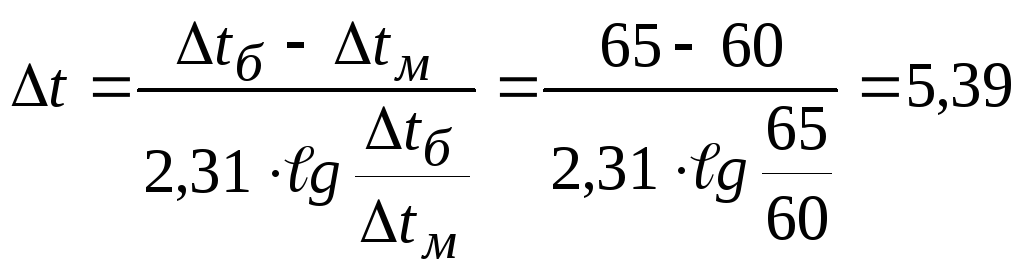

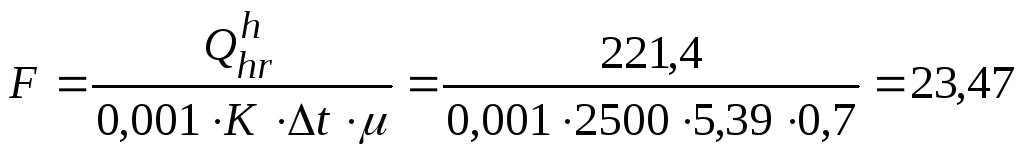

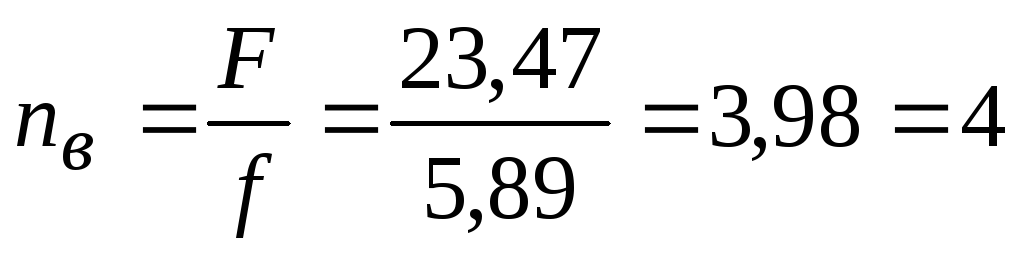

Поверхность нагрева нагревательных трубок водонагревателя определяется по формуле (2.13). Расчетная разность температур определяется по формуле (2.14). Примем параметры теплоносителя tн = 120 °С, tк = 70 °С, параметры нагреваемой воды th =60 С и tc =5 С.

Тогда

°С

°С

м2

м2

По прил. 8 [ 2 ] принимаем скоростной водонагреватель N 11 ВТИ – МосЭнерго с поверхностью нагрева одной секции 5.89 м. Потребное число секций определится по формуле (2.16)

cекции

cекции

Длина секции 2000 мм, наружный диаметр корпуса 219 мм, число трубок 64.

Расчет системы горячего водоснабжения в режиме водоразбора производится в табличной форме (табл. 2.3).

Потери напора на участках сети горячего водоснабжения определялись по формуле (2.19). Величина Kl принималась 0.2 — для распределительных трубопроводов и 0.1 — для водоразборных стояков без полотенцесушителей. (Принято присоединение полотенцесушителей к сети отопления.)

Общие потери напора на линии 1-ввод составляют 21125 мм или 21.1 м. Поскольку стояк Ст ТЗ-2 имеет вдвое большую гидравлическую нагрузку, чем стояк Ст ТЗ-1, то для него принят диаметр 25 мм и произведен расчет скоростей и потерь напора на этом стояке. Поскольку потери напора на участках 4 – 8 оказались больше, чем на участках 11 – 15, то стояк Ст ТЗ-1 принят за расчетный.

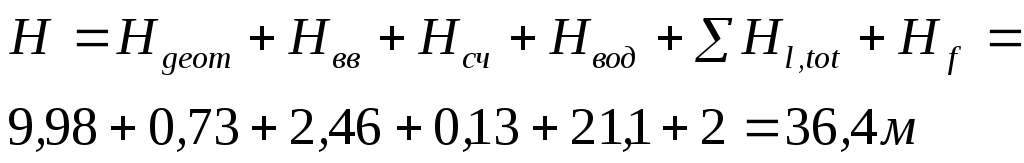

Требуемый напор на вводе в здание для работы системы горячего водоснабжения определяется по формуле (2.20)

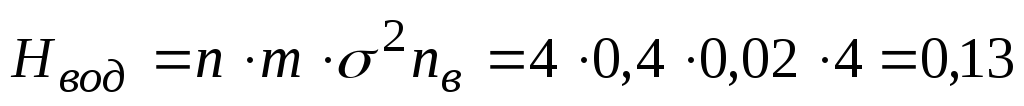

Здесь потери напора в водонагревателе определены по формуле (2.17)

м

м

Расчет системы горячего водоснабжения в режиме циркуляции производится в табличной форме ( табл. 2.4 ). Расчетная схема сети представлена на рис. 2.1.

Таблица 2.4.

Расчет сети горячего водоснабжения в режиме циркуляции

Расчетные уч-ки | Длина уч-ка | Циркуля-ционный расход, л/с | Диаметр, мм | Скорость, м/с | Потери напора, мм | Примеча-ния | |

на 1 пог. м. | на уч-ке | ||||||

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

вод-4 | 13,00 | 0,28 | 40 | 0,27 | 6,24 | 97 |

|

4-3 | 10,00 | 0,19 | 32 | 0,24 | 4,30 | 222 |

|

3-2 | 4,00 | 0,10 | 25 | 0,24 | 10,00 | 48 |

|

2-1 | 11,20 | 0,10 | 20 | 0,42 | 45,98 | 51 | 418 |

1-2″ | 11,20 | 0,10 | 20 | 0,42 | 45,98 | 51 |

|

2″-3″ | 4,00 | 0,10 | 20 | 0,42 | 45,98 | 221 |

|

3″-4″ | 10,00 | 0,19 | 25 | 0,45 | 36,13 | 434 |

|

4″-ввод | 13,00 | 0,28 | 32 | 0,35 | 13,88 | 217 | 922 |

|

|

|

|

| Итого: 1340 |

| |

Циркуляционный расход на участках принимался по формуле (2.23), Диаметры циркуляционных труб в стояках принимались такими же, как и диаметры распределительных; в магистралях они принимались на размер меньше.

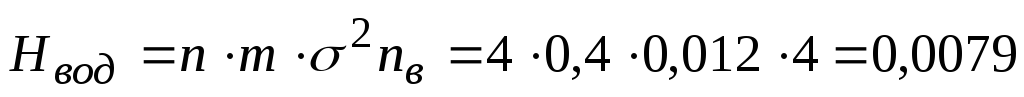

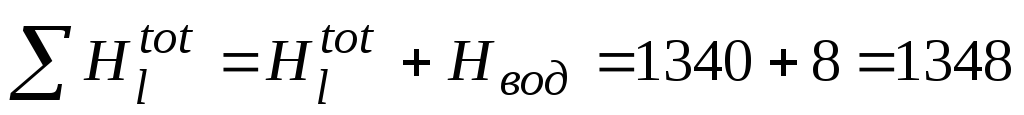

Общие потери напора на трение и местные сопротивления в сети составили 1340 мм. Здесь необходимо учесть потери напора в водонагревателе при пропуске циркуляционного расхода, которые определяются по формуле (2.17)

м

= 7,9 мм = 8 мм

м

= 7,9 мм = 8 мм

Таким образом, потери напора в расчетном циркуляционном кольце составят

мм

мм

Определяется возможность естественной циркуляции. Естественный циркуляционный напор определяется для системы с нижней разводкой по формуле (2.25)

=

=

= 13.2 (986.92 — 985.73) + 2(985.73 — 983.24) = 20.69 мм

Потери напора в циркуляционном кольце (1348 мм) значительно превышают естественный циркуляционный напор (20.69 мм), поэтому проектируется насосная циркуляция.

Производительность циркуляционного насоса определяется по формуле (2.26)

л/с

л/с

Требуемый напор насоса определяется по формуле (2.27)

м

м

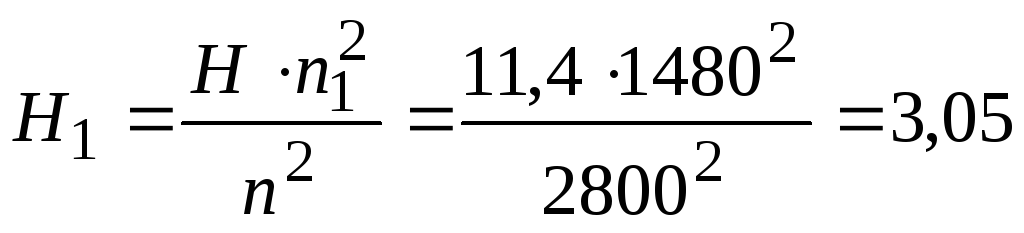

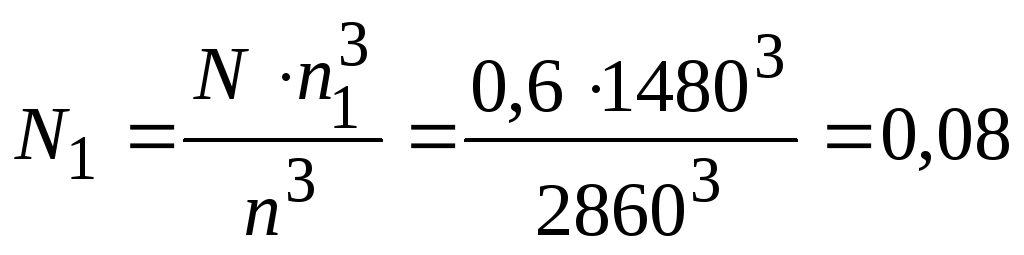

По прил. XIII [ 3 ] принимаем насос К50-32-125 (К8/18б) с номинальной производительностью 2.5 л/с и напором 11,4 м. Эти величины превышают расчетные, поэтому можно заменить двигатель с числом оборотов 2860 об/мин на 1480 об/мин. Из формулы (7.1) [ 3 ] определим, что

л/с;

л/с;  м.

м.

При этом мощность на валу насоса станет

кВт

кВт

Здесь величины Q1, H1, N1 соответствуют числу оборотов n1=1480 об/мин